- ホーム

- インフォメーション

- 過去のインフォメーション記事

- 「産学官連携交流会in松本2025」開催のご案内

インフォメーション

「産学官連携交流会in松本2025」開催のご案内

更新日:2025.10.01

「産学官連携交流会in松本2025」を開催します。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

『AI』 この言葉を聞かない日はありません。一方、具体的な内容が分からない、自社にどう応用できるのかイメージが湧かない、といった声もよく聞きます。 本交流会では

● 社会学の専門家に労働力不足へのAIなどの自動化技術の活用について、効果と課題をご紹介いただきます。

● 産業界でのAI活用に取り組む大学・高専の専門家から先進事例やAI活用のポイントをご紹介いただきます。

● 企業からは実際にAIを導入したリアルな声をお届けします。

3年後、5年後を見据えて地に足の着いたAI活用を一緒に考えてみませんか。ぜひ、ご来場いただき、多くの皆様と交流していただければと存じます。

スペース

講演プログラム

★講演番号をクリック! 講演要旨へ★

| 講演1 13:05 | 《特別講演》 少子高齢化による労働力不足への自動化技術導入の効果と課題 ~ OECD・GPAI(仕事の未来)AI利用・開発組織調査より ~ | 同志社大学 社会学部 社会学科 教授 同志社大学 働き方と科学技術研究センター 所長 藤本昌代 氏 |

| 講演2 13:45 | 《基調講演》 AIで拓く地域産業の未来 ~NTT東日本が語るAI活用の最前線と課題~ | NTT東日本株式会社 ビジネス開発本部 CXビジネス部 部長 津田谷光治 氏 |

| 講演3 14:15 | 《シーズ講演》 社会進展を牽引するAI とロボティクス ~ 建設現場を起点とした実装知能の展開 ~ | 信州大学 大学院総合理工学研究科 准教授 田陽 氏 |

| 講演4 14:45 | 《企業講演》 AI を活用した納期・工数見積の迅速化・適正化の取り組み | 長野テクトロン株式会社 代表取締役 柳澤由英 氏 |

| 講演5 15:20 | 《企業講演》 AIが変える社内ナレッジの未来 ~ 属人化を解消し、社員の知識を組織の力に変えるAI ~ | 株式会社ジェスクホリウチ 長野支店 営業部営業課 佐藤俊一 氏 |

| 講演6 15:45 | 《シーズ講演》 企業の研究事例から学ぶAI活用の勘所 | 公立諏訪東京理科大学 工学部 情報応用工学科 教授 広瀬啓雄 氏 |

| 講演7 16:15 | 《シーズ講演》 機械学習による画像認識システム開発事例の紹介 | 長野工業高等専門学校 情報エレクトロニクス系 教授 芦田和毅 氏 |

| 》引き続いてパネルセッション&名刺交換会《 |

開催要項

開催日時

令和7年11月20日(木)

13:00~16:45 講演会(オンラインでも同時配信いたします)

16:50~17:30 パネルセッション & 名刺交換会

※開場 12:00

会場

松本市Мウィング 6階ホール、6階ホワイエ

松本市中央1-18-1 TEL:0263-32-1132

対象者

長野県内の企業、学術機関、支援機関、金融機関 など

募集定員

会場、オンライン 各100名

参加費

無料

参加申込

申込締切

令和7年11月17日(月)

パンフレット

講演要旨

講演1:同志社大学 社会学部 社会学科 教授

同志社大学 働き方と科学技術研究センター所長 藤本昌代 氏 《講師プロフィール》

▶ 少子高齢化による労働力不足への自動化技術導入の効果と課題

~OECD・GPAI(仕事の未来)AI利用・開発組織調査より~

現代日本は高齢化による労働力不足が深刻な状態にあり、AIなどの自動化技術に対して期待が膨らんでいます。これまで、自動化技術は単純労働の代替による解雇や働きがいを奪うという雇用・労働の不安に関する問題が議論されてきました。また、自動化技術による人々の専門性や就業者間の凝集性の低下も心配されています。他方で中小企業では労働力不足よって事業や産業が縮小する中、労働力の代替、低コストで導入できる新たなツールによって支援される例が多く見られます。そして、高齢化問題では、後継者不足の業種において知識や技能が消失する前にAIへのデータ蓄積を急ぐ組織も増えています。政府も労働力不足問題に対し、AIを含む自動化技術の導入を推奨し、補助金制度を用意しています。本研究では2021年から5年間行っている調査データ(OECDのAI関連調査の日本チームとして実施)を分析した知見をご紹介します。AI利用目的は主に「労働力不足」、経済的「効率化」、「社会的同型化」に分けられ、そのうち、高齢化による人口減と「労働力不足」による利用例を中心にAI利用の効果と課題についてお話をさせていただきます。

講演2:NTT東日本株式会社 CXビジネス部 部長 津田谷光治 氏

▶ AIで拓く地域産業の未来

~NTT東日本が語るAI活用の最前線と課題~

《講師プロフィール》

NTTグループにて企業向けの新サービス・製品の開発や営業、社会課題解決に資する新規事業の立ち上げ等に従事。

現在は中小企業様のDXを支援する新サービスの開発やデータを有効活用した新たなビジネス検討を担う。

少子高齢化や労働力不足、地域産業の担い手減少といった社会課題が深刻化する中、日本の中小企業は人材確保や技術継承、業務効率化など多くの困難に直面しています。このような状況下でAI技術はその解決の糸口として、今や社会のあらゆる分野に浸透し、地域産業の活性化にも大きな可能性を秘めています。

本講演では、NTT東日本が取り組むAI活用事例を通じて、実用的な導入方法や得られた効果、そして今後の展望についてご紹介します。特に、生成AIを始めとしたAI技術の活用、現場での実装に向けた支援策など、企業が直面する課題にどう向き合うかについて具体的に解説します。また、AI導入におけるハルシネーションや電力課題などのリスクにも触れ、持続可能な技術活用の在り方を考察します。

AI時代においてNTT東日本の取り組みと、地域社会との連携による未来像を共に描きます。

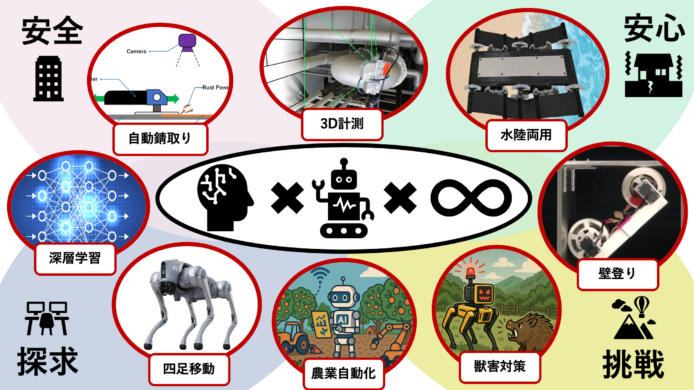

講演3:信州大学 大学院総合理工学研究科 准教授 田陽 氏 《講師プロフィール》

▶ 社会進展を牽引するAI とロボティクス

~ 建設現場を起点とした実装知能の展開 ~

近年、建設現場は単なる施工の場を超え、AI とロボティクスの社会実装が最も求められ、かつ試される実験場へと変貌しつつあります。労働人口の減少、熟練技能者の高齢化、老朽インフラの更新需要、安全性や作業効率に対する極限的な要求といった多様な課題が、技術革新の“現場起点”での加速を促しています。本講演では、こうした社会的要請に応答し、現場に根ざした課題設定と実証を通じて、学術的価値へと昇華させてきた一連の取り組みを紹介します。具体的には、注意機構と軽量ネットワークによる高精度な配管認識AI、視覚認識とロボット制御を統合した自動錆除去システム、狭隘環境対応型の登攀ロボット、車輪とパドルを統合した四脚移動ロボットなど、建設・保守現場における知能ロボティクス技術の実装例を取り上げます。さらに、世界で最先端な技術応用の展開として、獣害対策や農業自動化に関する最新の試みについても紹介します。

講演4:長野テクトロン株式会社 代表取締役 柳澤由英 氏 《講師プロフィール》

▶ AI を活用した納期・工数見積の迅速化・適正化の取り組み

長野テクトロン株式会社では、メンブレンスイッチやカスタムキーボードなどの入力装置を多品種・小ロットで生産しており、柔軟な対応力と高品質を強みとしてまいりました。

このような製造形態では、仕様・納期・工数の見積をいかに迅速かつ正確に行うかが、日々の業務の要となります。属人的な判断に頼る従来のプロセスでは、対応の限界やばらつきが生じやすく、DX の推進が不可欠と考えております。

本講演では、AI 技術を活用して過去の製品仕様や製造実績データを解析し、見積業務の迅速化・適正化を図る取り組みについてご紹介いたします。

同様の課題を抱える企業の皆様にとって、DX への第一歩を踏み出すヒントとなれば幸いです。

講演5:株式会社ジェスクホリウチ 長野支店 営業部営業課 佐藤俊一 氏 《講師プロフィール》

▶ AIが変える社内ナレッジの未来

~属人化を解消し、社員の知識を組織の力に変えるAI~

株式会社ジェスクホリウチは、産業用設備やプラント制御システムを手がけており、これまで案件ごとに蓄積される膨大な専門知識が個々の担当者に依存してしまうという課題を抱えていました。せっかくの貴重なノウハウが組織全体の力として活かせず、多くの時間を情報の検索や継承に費やしていました。

この課題を解決するため、私たちは独自のAIナレッジマネジメントシステムを開発しました。本システムは、WordやPDF、画像データ(OCR)など様々な形式の社内文書から必要な情報を瞬時に抽出し、チャット形式で誰でも簡単にアクセスできるようにしました。さらに、日々の問い合わせで生まれた新しい知見を自動で取り込み、常に最新の情報を組織全体で共有できる仕組みを構築しました。その結果、社内の問い合わせ件数は50%削減されました。さらに、生成AIが提案書などの資料を自動作成することで、残業時間を月20時間削減するなど、劇的な業務効率化を実現しました。

本講演では、このAIナレッジマネジメントシステムが属人化された知識をいかに組織の力に変え、私たちの日常業務にどのような変革をもたらしたのか、具体的な事例を交えてご紹介します。

講演6:公立諏訪東京理科大学 工学部 情報応用工学科 教授 広瀬啓雄 氏 《講師プロフィール》

▶ 企業の研究事例から学ぶAI活用の勘所

本講演では「企業の研究事例から学ぶAI活用の勘所」と題し、地元企業におけるAI応用の具体的な研究事例を紹介いたします。第一に、熟練技能の暗黙知を抽出して技能継承に活かす取り組みを通じ、AIが人の勘やコツを補完し、技能標準化を支援する可能性を示します。第二に、部品の故障予測に機械学習を活用した事例を紹介し、データの前処理や取得方法が予測精度を大きく左右することを明らかにします。第三に、食品産業の製造過程で品質を予測するシステムの構築を例に、AIが伝統産業においても品質安定や作業標準化に寄与することを示すとともに、データ蓄積における注意事項を明らかにします。講演者がこれまで関わってきた事例を通じ、AI活用の要点は「データの質」「現場知識との融合」「小さな実践からの拡張」「可視化による合意形成」にあるとまとめます。本講演を通じ、参加者の皆様が自社のAI導入を考えるうえでの具体的なヒントを得ていただければ幸いです。

講演7:長野工業高等専門学校 情報エレクトロニクス系 教授 芦田和毅 氏 《講師プロフィール》

▶ 機械学習による画像認識システム開発事例の紹介

本講演ではカメラやサーモカメラから得られる画像を機械学習により認識もしくは識別するシステムの開発事例について紹介します。機械学習で使用する手法はもちろん重要な要素でありますが,その前処理として適切な光源を設定することが大切です。それにより、検知したい対象物を的確にとらえるチャンスが増えます。もう一つのトピックスとして、エッジコンピューティングについても説明します。これまでの機械学習の推論ではマシンパワーが必要であったため、撮影画像をGPU 付きパソコンへ送信する必要があるため、通信トラフィックが多くなる問題がありました。近年では撮影した場所で推論を行い、その結果のみを送信することが増えてきています。そのための、なるべく小さな電源で効率的に識別させるための工夫についても説明します。これまで開発してきたシステムの実例を示しながら講演いたします。

お問い合わせ先

公益財団法人 長野県産業振興機構 松本センター

担当:青沼

〒390-0852 松本市島立1020 (長野県松本合同庁舎2階)

[Tel] 0263-40-1780 [Fax] 0263-47-3380

[Email] nice-matsumoto[at]nice-o.or.jp

*迷惑メール防止のためメールアドレスのアットマークを[at]と表示しています。

送信される場合は[at]を@に置換えてください。

[お申し込みの皆様へのお願い]

※本申込書にご記入いただいた情報は、当講演会の登録に利用するほか、弊機構からのご案内などに用い、他の用途には使用しません。